non-fiction

Mutazioni in Borderland

Augmented Learning: An E-Learning Environment In Augmented Reality For Older Adults

Hypertextuality

Augmented Classrooms: A Generator Of Augmented Reality Environments For Learning

The Shaping of Hypertextual Narrative

C’era una volta… la passione infinita: breve storia del cellulare

Augmented learning

Narrativa ipertestuale? Non ancora, grazie!

fiction

Il canto dell'ultima voce

| Published in: DELOS n. 68, (July 2001). |

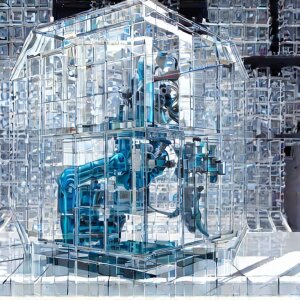

Sorrido. Stupidi! È un gesto così inutile quello di ridarmi la vista ora d’improvviso, come inutile è stato togliermela prima, all’inizio del volo, per cercare a tutti i costi di tenermi nascosta la rotta. Come se la verità non fosse chiara a tutti: che questo per me è un viaggio di sola andata. Quasi si fa notte. In alto, sopra la superficie d’acqua mobile, spuntano le luci di una piattaforma: punti chiari vibranti nell’umidità che evapora dal mare, appiccicati addosso alla struttura di questa larga blatta nera che ci si fa contro, col culo che immagino appoggiato sotto l’oceano e il collo massiccio e spinoso che spunta in alto, come a voler respirare aria di mare, con la testa tozza e piatta che si allarga in cima. È lì che ci avviciniamo e proviamo a scendere. Rallentiamo. Il motore smette di urlare, e d’improvviso la musica sale più chiara dal retro dell’abitacolo: right! now ha,ha, I am an antichrist, I am an anarchist, don't know what I want, but I know how to get it, I wanna destroy the passerby, 'cause, I wanna be anarchy, no dogs body… Vado incontro agli insetti, è questo che penso mentre avanziamo. L’ho pensato per tutto il tempo del volo. E ancor di più adesso che scorgo la destinazione finale. Stiamo sbarcando sopra la corazza di un gigantesco insetto meccanico. Mi salgono rapide in testa le cose che ho letto in carcere prima di partire, e mi figuro complessi chip miniaturizzati mescolati assieme a neuroni di insetto per formare dispositivi di computazione. Penso a micro-macchine da guerra che attaccheranno il mio corpo, sanguisughe mutanti potenziate nell’arte del succhiamento, scarafaggi bio-meccanici che mi strisceranno addosso a esplorarmi il cervello. Vado incontro agli insetti sto pensando, ma il pensiero è spezzato dal gesto di uno dei miei guardiani. Jeff, si chiama, me l’ha borbottato lui ore fa, alla partenza, mentre mi invitava ad infilarmi nella cabina del jet. E non ha aggiunto altro per tutto il viaggio. È sua la musica che ci arriva a ondate da dietro, anche adesso, don't know what I want, but I know how to get it, … È con un cenno di mano che Jeff mi avverte dell’arrivo imminente, poi mi controlla la cintura. Preparati all’atterraggio, mi segnala agitando le braccia. Neppure adesso apre bocca. Ci pieghiamo in avanti, lo stomaco se ne accorge subito, whoof, whoof, whoof, borbottano sopra di noi le pale frenetiche, sotto vedo grande e luminosa l’H cerchiata che segnala lo spazio d’atterraggio, che ci viene incontro e si allarga. Poi ci appoggiamo perfettamente al centro della piattaforma, docili, con una manovra impeccabile. Scendo dall’elicottero spinto leggermente dalle dita dei miei accompagnatori. Apprezzo il fatto che abbiano deciso di non tenermi ammanettato. A terra mi immaginavo una piccola folla in attesa, e invece c’è solo una donna molto alta, forse un metro e ottanta, ferma, con una mano impegnata a sostenersi i capelli in agitazione per via del vento artificiale delle pale. «Ben arrivato» mi dice sopra al ronfare d’elicottero che si spegne e io in risposta balbetto un ‘Salve’ indeciso e troppo fiacco, e lei subito continua: «Spero abbia fatto un buon viaggio» dice. La sento appena. È bionda, troppo bionda per essere naturale. La mano che mi stringe è umida, la presa molle. Ma lo sguardo che mi lancia è piuttosto duro, penetrante, praticamente il filo di una lama: occhi azzurri lontanissimi. Poi subito riprende: «Sono la dottoressa De Sanka. Sarò la sua accompagnatrice durante la sua permanenza da noi. La prego di seguirmi.» Ed è tutto. Vorrei replicare, ma il brusio invasivo delle pale in moto ancora mi confonde i pensieri, e la schiena protesta per il ritorno improvviso alla posizione eretta. Così la seguo subito quando si volta e si muove. Obbediente come un cane. Infiliamo una scala di metallo arrugginita dal vento salato, sospesa sotto al piano d’atterraggio. Dietro risuonano i passi pesanti dei miei custodi. Proseguiamo in silenzio giù per un’altra rampa di scale più ripida che ci trascina in basso, dentro alla piattaforma. Contagiato dai silenzi, anch’io stento a trovare parole. Neppure dopo parlo, quando entriamo in una stanza tutta di metallo. Vedo pareti bianche, una finestra e mobili crudi, un letto, un comodino, un tavolo con due sedie, la porta del bagno. La luce appesa al muro deposita attorno ombre gialle molto lunghe. Sopra al letto c’è una macchia rossa di un insetto schiacciato ed esploso. Quando finalmente la dottoressa ricomincia a parlarmi, non la ascolto veramente. Sono stanco e le sue parole vagano e spariscono tra noi. Colgo solo frammenti: …domani, …riposi, …spiegherò meglio, …situazione… E continua con altre cose ancora, ma non la ascolto, fin quando si accorge della mia assenza, e allora smette di parlare. Infine se ne vanno. Chiudo la porta, e la serratura scatta, e il suono del metallo mi spaventa, e per un momento sono proiettato indietro nel tempo, mio malgrado. Due giorni fa e migliaia di chilometri da qui. In prigione, naturalmente. Le stanze sono tutte uguali: spazi che rinchiudono e proteggono e che vogliono stringerti come in un abbraccio. Ma non potrei mai confondere la stretta di questo spazio con i metri chiusi che mi hanno rubato gli ultimi anni di vita. Si vede il mare da qui, lo so anche se ora è notte e il mare è soltanto un’idea lontana dispersa nel buio. Lo sento. È l’odore che mi dice che l’acqua è vicina. Quest’odore amaro trascinato dal vento. E ciò mi basta per sapermi lontano, libero dalla cattività forzata. Libero di morire in libertà. L’aspiro quest’odore di mare, l’aspiro forte e mi piace molto. Mangio poco, pochissimo. Come un uccello sazio spizzico brandelli di cibo depositati per me su un vassoio appoggiato sul tavolo. Più tardi mi dedico con attenzione alla cura del mio dolore. Le pillole. Sopra al tavolo. Ne tiro fuori due dal flacone, cerco il bagno e il rubinetto per l’acqua. Le inghiotto, mi chino per bere. L’altro nello specchio, quello che mi assomiglia, indifferente, mi guarda impegnato nel gesto d’inghiottimento. «Buonanotte» dico all’immagine riflessa. «Sogni felicissimi.» Mi sorride con poca convinzione. Poi torno in stanza. Da oltre la finestra, dall’alto, da altre stanze sopra alla mia, arrivano suoni e voci, musica e parole rese incomprensibili dalla distanza, trascinate dal vento e infilate dentro a questa mia prima notte da essere libero. Mi addormento quasi subito e quasi subito sogno. Come altre volte sogno un essere di luce nera che mi vuole. Sogno un demone sottile e lungo che vive con la mia carne. Nel sogno il mostro è denso, e vorace, e assolutamente immortale. Sogno una morte dolce che si genera tra le sue labbra, come un bacio. Con i denti riesce ad afferrarmi una mano. Mi mordicchia, poi mi stringe, mi fa male. Poi mi fa più male, molto male, prende a mangiarmi. Avidamente. Mastica bocconi di mano. Guardo impotente la mia carne sparire tra le sue fauci, strappo indietro il braccio nell’inutile tentativo di oppormi al pasto e vedo ossa spezzate e carne ridotta a poltiglia lucida. Ma subito il demone riprende, l’appetito accresciuto dall’assaggio del mio corpo. Mi finisce con voracità, mentre una voce di donna mi accompagna dentro a quella morte. Perché ti fai mangiare così? Mi domanda. Perché? Durante il gesto l’occhio mi cade oltre la finestra della stanza, in basso: sul mare quieto. È lì veramente, visibile ora: una lastra di luce opaca e lontana e indifferente che mi strappa un sorriso. Dopo, qualcuno bussa piano alla porta mentre sono ancora svestito, poi apre senza aspettare una mia parola. È la dottoressa. Mi guarda restando immobile sulla porta spalancata. È sola, senza guardiani. «Buongiorno» saluta. La saluto con un gesto goffo, chinando la testa. «Dove sono i miei angeli custodi?» le chiedo mentre cerco i vestiti con calma. «Bene» dice. «Vedo che oggi ha ritrovato la parola. È riuscito a dormire?» Rispondo con un’alzata di spalle. Allora lei dice: «I suoi angeli custodi non servono più.» Sorride appena mentre lo dice. «Ho pensato che un po' di libertà non le sarebbe dispiaciuta.» Annuisco, ringrazio a gesti. «E la farsa della benda durante il viaggio? E il sentirmi il loro fiato sul collo?» Ripenso a Jeff, alla sua presenza silenziosa ma insistente al mio fianco. «E il seguirmi passo passo anche qua dentro, come se potessi fuggire volando sopra al mare?» Mi immagino come un gabbiano. Scivolare sopra l’acqua. Lei sorride. «Fedeltà alle regole militari. Ordini da seguire. La piattaforma è militare e noi lavoriamo per loro. E loro lavorano per proteggerci. E hanno bisogno di tempo per adattarsi alle novità. Lei, per esempio. Arriva qua d’improvviso come un intruso e la cosa li scombussola un po'. Ma li ho convinti che lei non rappresenta quel pericolo che vogliono credere...» Di nuovo annuisco mentre mi infilo un maglione. «Apprezzo la fiducia» le rispondo. «Cercherò di non farle del male.» Anch’io le concedo un sorriso. «Promesso...» Dopo usciamo dalla stanza e vaghiamo a lungo per il piano della piattaforma. È un intreccio duro di cabine e scale e corridoi e tubature e ringhiere e griglie. Tutto metallo. Un labirinto di metallo che attraversiamo: corridoi, porte, cabine, corridoi. Ogni tanto incontriamo un militare in divisa. Qualcuno saluta la dottoressa con un cenno del capo. Scendiamo scale di metallo e altre scale di metallo. Due piani sotto finalmente entriamo in una grande stanza esagonale attrezzata a laboratorio. Un uomo calvo con gli occhiali ci viene incontro; sembra un vecchio attore di un film in bianco e nero. Prima che possiamo parlare con lui si volta e ci evita. Due donne in camice bianco lì vicino fingono di non vederci pur mostrando con gesti leggeri di averci notati. Una di loro si limita a squadrarmi di lato mentre parlotta con l’altra. Piega la testa verso di noi. «Forse le hanno già spiegato cosa stiamo sperimentando su questa piattaforma» mi dice la dottoressa De Sanka. Scuoto la testa. «Non esattamente» dico. «In prigione mi hanno…» «Computer biologici» riprende subito, ignorandomi. «Quello» continua, indicandomi col braccio un cubo di vetro spesso e pieno di un liquido bluastro semi-trasparente che sembra acqua sporca «è un computer biologico.» «L’acquario?» chiedo, cercando intanto dietro alla superficie di vetro qualche apparecchiatura complessa: scatole metalliche, schede, processori, circuiteria elettronica, dispositivi meccanici. Ma invano; c’è solo il contenitore di liquido e un grosso cavo che guizza fuori dal lato superiore, dal coperchio del cubo, e finisce per nascondersi a terra. «L’acquario, esattamente.» Le rispondo sorpreso: «E dov’è il processore, l’unità di elaborazione, i dispositivi di acquisizione dati?» «Quello è il computer, quello che lei chiama l’acquario; o almeno, quello è il cuore del computer, il processore. È tutto lì. In un contenitore come questo ci sono 100 milioni di volte le informazioni che potrebbe codificare in un hard-disk da 1 terabite. È costituito da un insieme di molecole di DNA. Ognuna di tali molecole si comporta come un processore sub-cellulare ben distinto e questi processori, tutti assieme, contribuiscono alla realizzazione di un mega-processore massicciamente parallelo. E stiamo parlando di miliardi di microprocessori biologici in grado di interagire con i componenti di una cellula. Tutte le loro istruzioni sono derivate da processi cellulari. Abbiamo imparato a progettare molecole capaci di seguire delle regole molecolari che noi abbiamo predeterminato e così siamo in grado di realizzare dispositivi computazionali delle dimensioni di aggregati molecolari. L’elaborazione di una molecola modifica una o più molecole contigue in modo stabilito, basandosi su una o più regole molecolari, e…» Capisco poco, la interrompo: «E le informazioni?» chiedo. «Come fa ad acquisire…» «…Quei cavi che vede sono il collegamento tra il computer e il mondo» mi interrompe anche lei. «È attraverso quei cavi connessi a dispositivi di input-output che il computer acquisisce informazioni.» «E le sanguisughe?» domando. «Mi avevano detto che questi computer funzionano con i cervelli di sanguisuga.» È a questo punto che lei prende a ridere d’improvviso spalancando la bocca, esponendo denti lucidi. Così abbandona quell’espressione tirata da prima della classe che ha avuto piantata addosso fin dall’inizio, e allora diventa più giovane, ed è bella, d’improvviso. La sua risata chiassosa concentra l’attenzione delle due donne. Ci fissano per istanti. «Sono leggende dell’era tecnologica quelle…» parla continuando a sorridere. Poi guarda in alto, pare riflettere cercando aiuto dal soffitto. E dice alla fine: «No, no, lei ha ragione, è vero, prima usavano le sanguisughe. I neuroni delle sanguisughe. Utilizzavano l’attività elettrica dei neuroni di sanguisughe pilotandola perché compisse semplici computazioni mirate. Ma stiamo parlando di una decina di anni fa… Erano computer molto semplici e lenti e anche poco affidabili. Niente a che vedere con questi. Ora stiamo sfruttando un’altra tecnologia, niente più dispositivi bio-elettronici, ora costruiamo i computer direttamente da soluzioni molecolari…» «E così alla fine io sarò il pesce di quest’acquario?» dico cambiando argomento. Di colpo ritorna seria. Di colpo è dura, pietra. E con più anni addosso. «No, non di questo» dice. Dall’alto mi pianta addosso quei suoi occhi freddi e azzurri. È come se mi leccasse con lo sguardo cercando di scoprirmi i pensieri. «Questo è il primo modello che abbiamo sviluppato, ma anche questo è troppo piccolo e lento e con poca capacità di calcolo. Ma ne abbiamo un altro più grande e infinitamente più potente. Avrà occasione di vederlo...» «Non ne dubito» dico. «Oggi vorrei soltanto che lei familiarizzasse un po' con il sistema. Così le sarà più facile…» «…Morire?» la interrompo e di nuovo lei mi spara quel suo sguardo azzurro, ma questa volta è carico di disagio anche. «...Così le sarà più facile capire di quale progetto farà parte e anche cogliere il senso del perché lo sta facendo.» «Di questo può esserne certa» dico. «Lo capisco benissimo anche senza tante altre informazioni. Devo morirci lì dentro, no? È di questo che stiamo parlando, no?» «La sua vita è in gioco comunque, e lei questo lo sa bene» replica con irruenza. «Lei deve andarsene comunque, è inutile girarci attorno, lo sappiamo entrambi, quindi è inutile che…» ma poi si arresta. Intuisce ciò che aleggia nell’aria tra noi, nascosto tra le pieghe amare e ciniche di quella sua frase spezzata. «Mi scusi» dice alla fine. «Io… io so che servirà. Anche se è ovvio che la mia prospettiva non può essere la sua… Certo, è la sua vita ad essere in gioco e…ma vorrei… vorrei che lei capisse anche il senso del suo morire a questo modo. Vorrei che lei…» «…No, ha ragione, è inutile girarci attorno. Lei è consapevole. E anch’io lo sono, certo. E non è certo per causa sua o del suo esperimento che il mio corpo marcisce. È che non so bene come né quando; so solo che accadrà lì dentro e mi…» Indico il cubo di vetro. «…mi resta difficile pensare di andarmene così… Consegnarmi a questa macchina liquida, sapendo che comunque vada io non…» Anch’io lascio la frase aperta, a scavare spazi tra noi. Potrei dirle la verità: che ho paura di morire. Ogni altra cosa posso essermi raccontato, qualsiasi altra cosa posso aver creduto e detto, la verità è una sola: ho paura, una fottuta paura. Semplice. Ma non è un suo problema. A che servirebbe parlarle? Però dai suoi occhi intuisco che dentro trattiene una domanda. Se lei potesse parlare, se lei trovasse la forza di formularla, la domanda, ne sono certo, sarebbe questa: perché lo faccio? So che è lì, un filo di saliva dietro alle labbra. La curiosità sfacciata, sfrontata, irrazionale, pretende il sopravvento sulla sua corazza sillogistica. Vorrebbe sapere, morbosamente. Perché sono venuto qua a farmi ammazzare in anticipo sul mio tempo mentre potevo restarmene in prigione, a morire come tutti gli altri, di una morte inevitabile e indifferente? Questa è la domanda che a stento stringe tra le labbra. Ma resiste. Tiene duro, non parla. Infine la sua impavidità scientifica ha la meglio. Così restiamo sospesi nel silenzio. Mi fissa un punto sul collo con un’occhiata laterale ripiena di un disagio melmoso. È chiaro che farebbe a meno di questo, di me. Di certo incarno l’aspetto più penoso del suo esperimento. Sono la sua cattiva coscienza, la cavia senziente. La mia presenza la costringe a lanciarsi in un tuffo indesiderato dentro all’indeterminazione del fattore umano, dentro a uno spazio lontanissimo da quello asettico e ben rifinito della scienza. Uno spazio di dolore ed emozione e paura. Paura soprattutto. Sono la cavia che sa di essere cavia. Sono la cavia che ha paura. Sono la cavia anomala che è consapevole della propria mortalità e della propria morte imminente. Sono la cavia che accetta di essere cavia per il semplice fatto che non può fare altrimenti. Sono il prezzo da pagare per nutrire la sua curiosità. Un prezzo che lei è disposta a pagare, naturalmente, ma che al momento, questo è chiarissimo da come mi guarda, non sarà così facile da pagare. «Non ha importanza» dico dopo uno scambio di sguardi troppo lungo. Cerco di toglierla d’impiccio. «Saranno comunque momenti del suo futuro, ma non del mio. Quindi preferirei non parlarne.» «Come vuole» risponde subito. È sollevata. Però continua a fissarmi senza mirare agli occhi, e la domanda è ancora lì, lo so, la sento, vorrebbe salire, sbucare fuori dalle sue labbra di ricercatrice curiosa come una bianca lumaca a caccia di luce, pressante e imbarazzante come l’esposizione dei genitali in pubblico. Ma resiste. Si difende bene. Tace. Ora vorrei rinchiudere le parole in altre stanze lontane, e lasciare che si nascondano, che siano dimenticate. Vorrei affidare le parole di questo incontro ad altri momenti. Ma so che quei momenti non ci saranno. Non per me, almeno. Poi torniamo indietro. Per oggi, la visita all’acquario è finita. Perché? Mi ha chiesto. Perché hai accettato? Non sapevo cosa rispondere. Addosso mi montavano parole come animali pelosi e neri, parole che non volevo scandire: Perché è inutile, perché è lo stesso, perché non serve comunque. Perché fra un mese sarà finita comunque. Questo volevo dirle. Perché… perché… cercavo altri perché da raccontarle, cos’altro potevo dirle? «Per continuare a vivere in qualche altra forma» le ho mormorato alla fine attraverso il microfono. «Perché così si ricorderanno di me, per sempre. Perché voglio tornare di notte nei loro sogni, moltiplicarmi e crescere nei loro ricordi. Sarò storia, una storia più grande di loro, una storia che non riusciranno a dimenticare…» Le ho detto questo! Poi subito ho pensato: stronzate! L’ultimo incontro con lei e le recito stronzate! Invece la verità è questa: perché vorrei essere fuori di qua e non posso più. Perché vorrei baciarti, e scoparti, e regalarti un pomeriggio tranquillo, seduti davanti a un paesaggio di mare, con la sabbia, e un cielo troppo azzurro, e vento forte. Baciarti. E la verità è ancora questa: perché avrei voluto invecchiare con te e invece mi è negato. Perché questa è la sola forma di fuga che mi è rimasta. L’ultima. Una manciata di giorni. Perché così potrai ricordarti di me in un modo che trascende il ricordo. Così sarò vivo in una memoria che riuscirai a possedere per un po', e poi ti resisterà, e vagherà oltre, nel tempo, oltre la tua stessa memoria. Oltre la tua vita. Perché così potrai ricordarti di me... Ma non gliel’ho detto questo. Non ho aggiunto altro. Non avrebbe capito. O forse avrebbe capito, e allora sarebbe stato peggio. Già una volta l’avevo abbandonata finendo in prigione per star dietro ai miei progetti, per inseguire sogni sbagliati dentro ai quali c’era stato ben poco spazio per lei. Pure, ancora mi era rimasta vicina e fedele. Mi aveva nutrito con un suo speciale affetto disperato, costruito con la distanza e l’attesa e la pazienza, riuscendo persino a scavalcare lo spessore di questo muro di vetro perennemente piantato tra di noi. Ora però le dicevo del mio secondo e definitivo abbandono e questa volta, era chiaro, lei non sarebbe stata capace di perdonarmelo. Ho provato a parlarle con gli occhi: l’ho guardata cercando uno spazio oltre gli occhi. Per dirle telepaticamente ciò che non riuscivo a dirle con la voce. E lei ha ricambiato il mio sguardo, ma al di là di quegli occhi ho letto sentimenti concentrati e ostili capaci di annullare ogni mio tentativo di comunicazione silenziosa: odio, disprezzo, lontananza, amore, una specie d’amore, paura, odio ancora e soprattutto, odio per me che la lasciavo così, inesorabilmente sola, senza alcuna possibilità per tornare indietro, per ripetere azioni tra noi, e parole, per scambiarsi tutto ciò che si fa senza dire, e ciò che non si fa pur dicendo di volerlo fare, e tutto ciò che si vorrebbe fare e non si riuscirà mai a fare. Mi odiava perché la privavo in maniera assoluta dello spazio per qualsiasi ripensamento. Il fatto che tutto ciò accadesse senza il mio volere, senza di me, contro di me, in quel momento non riusciva a considerarlo. Le strappavo qualcosa dalla sua vita e non avevo il diritto di farlo. Solo questo vedeva, sentiva, manifestava. Dopo l’implicita dichiarazione d’odio scritta dentro ai suoi occhi ci sono altre immagini che ricordo. Quelle finali, quelle definitive, quelle di chiusura: lei che si alza, lei che si gira, un ciuffo di capelli che le scende sugli occhi, lei che mi saluta appena non dicendo addio, labbra che si muovono appena, bisbigli lontani dal microfono, occhi che ruotano appena, una mano che percorre veloce lo spazio davanti alla spalla destra, a coprire stoffa. Mirna. E poi i miei carcerieri che mi riportano indietro, spingendomi piano con le dita appoggiate sulle spalle, suggerendomi la strada verso la cella. Questo mi ricordo di lei. Di nuovo percorriamo un lungo corridoio poco illuminato che ci conduce verso il centro della piattaforma. Ma questa volta da lì entriamo in una stanza di metallo con le pareti macchiate di ruggine e poi ci infiliamo dentro a un ascensore e scendiamo. Scendiamo, lei ed io, con la pressione che ci spinge sempre più forte nelle orecchie. Pareti d’acciaio. È strano: immersi dentro a un tubo di metallo incassato dentro a un altro tubo di metallo più largo, tirati e spinti da cavi e meccanismi, forzati in basso, giù, circondati da quantità sterminate d’acqua invisibile, eppure la situazione è quella tipica e stupida degli ascensori di tutto il mondo: silenzio, imbarazzo, attesa. In silenzio fissiamo il pavimento, imbarazzati dal fruscio indecente dei cavi che si srotolano meccanicamente, in attesa scrutiamo soffitto e pareti. Solo gli occhi si muovono, i miei; li alzo dal pavimento e seguo i movimenti luminosi della scala numerata che segna i metri di discesa accanto alla tastiera: sprofondiamo, meno dieci, venti, trenta, cinquanta sotto, sotto cosa?, sotto il livello del mare, sotto la base della piattaforma, sotto le sabbie del fondo? Dietro le pareti dell’ascensore immagino i lunghi cavi d’acciaio agitarsi nel buio tra noi e l’oceano come immensi lombrichi viscidi. Poi tocchiamo terra, dentro al mare, credo. Si aprono le ante dell’ascensore con un sibilo. Usciamo senza guardarci. Mi cammina oltre come una speleologa che penetra grotte. Il suo passo denota familiarità con il corridoio spalancato davanti all’ascensore. Da dietro la osservo procedere con moto felino e troppo deciso. Questo è il suo mondo, mi dice quel passo. Devo essere sincero: un po' mi spaventa il suo modo di avanzare; un po' mi spaventa quando la vedo superare una porta grigia, sparirvi dietro. Così, prima della soglia grigia, esito. Ma alla fine entro anch’io, e allora ci troviamo entrambi davanti al nuovo acquario. Solo che stavolta non è come nel primo laboratorio che abbiamo visitato. Quello era un acquario vero, insomma, era una miscela d’acqua sporca e densa dentro a un minuscolo cubo di vetro, in fondo mancavano solo pesci colorati, e piante e qualche corallo per trasformarlo davvero in un acquario innocuo. Invece questo è diverso. Certo, il liquido sembra lo stesso, una pasta vorticosa e melmosa carica di riflessi blu cenere e luccichii più chiari, azzurro cromo, e i celesti, e grigi metallici, o vaghe ombre violacee. Ma la dimensione no, è diversa. Questo è un cubo immenso, più di due metri di vetro verticale e altrettanti in larghezza. E poi ci sono i cavi, cavi che escono dalla vasca come capelli di Medusa e si infilano dentro a macchinari nel soffitto. Guardando quella forma percepisco un odore di minaccia. So che quello sarà la mia ultima e magnifica urna di cristallo, e non posso trattenere un gesto di arretramento. La dottoressa si accorge subito della mia reazione. «Le fa paura?» chiede guardinga. La nostra recente e infausta spedizione in visita all’acquario più piccolo sembra averla ammorbidita. È più cauta adesso nel parlare, meno autoritaria, forse più consapevole che sotto allo strato di parole che ci scambiamo si cela sempre un pensiero solo: la morte. La mia morte. «No» rispondo mentendo. «Non posso veramente chiamarla paura. È da troppo tempo che convivo con la malattia, sempre a un passo dalla fine. Avrei preferito vivere. Sono ormai vicino ad accettare il fatto che questo non accadrà. Provo a non pensare all’idea di non essere più. Piuttosto è una specie di timore sordo che mi prende allo stomaco e mi stringe. Non posso fare a meno di sentire la stretta. Anche adesso. È il timore per l’indefinito. So che sarò lì dentro tra breve, e che poi non sarò…» Esito. Ma alla fine confesso: «Sì, mi fa paura.» Lei annuisce. «Quanti giorni… quanti giorni ancora?» dice. «Non vogliono dirmelo. Poco, credo. E lei dovrebbe saperlo meglio di me. Ma immagino che neppure lei…» «E come si sente?» me lo chiede evitando che io finisca la frase. «Non potrei stare meglio. Mi hanno detto che con le medicine che mi danno arriverò alla fine senza dolore. Ne prendo a manciate, mattina e pomeriggio e sera. Introducono piccoli ritocchi benefici al mio malandato stato generale di salute. Mi tengono in piedi abbastanza bene. Ma mi viene in mente una frase che ho letto: ‘Se molti rimedi sono prescritti per una sola malattia, puoi star certo che quella malattia non ha curà. Mi pare fosse Chekhov a dirlo più di cento anni fa. Ora le cose non stanno molto diversamente. Non per me. Però mi dicono che sarà una morte dolce, e questo mi è di qualche sollievo.» «Ed è per questo che ha accettato l’idea di venire qua?» dice. Mi lancia un’occhiata distratta. Naturalmente. Eccola, finalmente. Finalmente l’ha tirata fuori, la custodiva dentro calda, fiammeggiante, pronta ad essere sputata, lo sapevo che prima o poi la curiosità l’avrebbe avuta vinta. Perché, perché? Ci girava attorno, se l’è risparmiata finora cercando l’occasione propizia. Certo. Adesso. E adesso infine anche lei vuole sapere perché, vuole sapere come ci si sente a morire così, vuole sapere perché si può fare una scelta come la mia. Perché? «Forse perché quando si acquista la consapevolezza della propria morte e non si ha scelta e ti offrono un ultimo viaggio gratis prima di andartene accetti di tutto» rispondo. «Gliel’ho detto. È un modo per non pensare. Per fingere di non sapere, distraendosi col brusio della novità, il rumore di fondo che si amplifica e copre i segnali primari, quelli che scandiscono chiara l’idea della morte. È la preparazione per un altro modo di essere. O di non essere più. Meglio questo di altri giorni tutti uguali in carcere, o in un letto d’ospedale con qualche amico con l’occhio lucido che cerca di accompagnarti a tutti i costi fino alla fine.» Chissà se questo può bastarle. Forse è troppo banale per lei. Comunque è il massimo che posso darle. La vedo che annuisce ancora. «Non so se…» dice, esita. «…La paura, la sua paura. Non è solo l’idea della morte, credo. Non credo che... Insomma, voglio dire che anch’io a volte ho paura quando entro qua dentro. Quello che lei dice, il timore sordo che prende allo stomaco e stringe. È chiaro che per me è diverso, ma anche se io non devo… Ma anch’io, anch’io sento lo stesso: disagio, un senso di oppressione. Claustrofobia. E le posso garantire che tutti noi che abbiamo costruito questo dispositivo senziente ci sentiamo intimoriti quando entriamo in questa stanza…» Di nuovo esita, quasi sul punto di rivelarmi un segreto. Poi alla fine confessa. «È il computer» dice sottovoce, forse temendo di essere ascoltata da orecchie poco gradite. «Glielo dico con franchezza: non conosciamo la potenza di calcolo della creatura che si è sviluppata qui. Sappiamo com’è fatta, sappiamo come funziona, ma non sappiamo cosa può fare veramente. La sua complessità è tale che non ci è possibile prevedere il suo comportamento. Ci sfugge un po'. E quindi la temiamo.» «Creatura?» le chiedo. «Sì. Può sembrarle strano ma è come una creatura; lei pensa, è viva.» «Lei?» dico. «Una creatura femminile? In quel cubo di liquido?» «Sì. No. Lei sbaglia ancora. Non in quel cubo. Lei è quel cubo. E deve anche togliersi dalla testa l’idea che sia semplicemente un acquario ripieno. Quello che lei chiama liquido è soltanto un supporto fisico che rende possibile l’esistenza di una mente complessa. Né più né meno di quanto accade con il suo cervello: è il supporto per la sua mente. L’intelligenza riflette i disegni dell’universo. Perciò si manifesta in configurazioni simili, anche se queste si sviluppano in forme fisiche molto diverse. Quella creatura è viva. E possiede una mente molto più sofisticata della sua, o della mia, se è per questo. E in un certo senso è anche donna. Almeno per me. Altri tra noi la pensano al maschile, e va bene così. Qualcuno la chiama Bice, da B.C., Biological Computer, ma anche Before Christ; ci piace pensare a Bice come a una mente primordiale la cui configurazione esiste da tempi lontanissimi, e che solo ora, tramite noi, è riuscita a venire alla luce. In realtà facciamo fatica a trovare un nome che vada bene per tutti. Non ha un corpo come il nostro. Non ha un sesso. Lei è molti nomi e molte identità. È sfuggente e mutevole. A volte non riesco a sentirla né donna né umana. Forse il crederla donna è soltanto il frutto di una mia proiezione, una strategia difensiva. Mi piace cercare la presenza di una donna dietro a quella mente aliena; la penso donna e lei è donna per me. Così la riduco a qualcosa che conosco meglio, e questo mi tranquillizza. Ma credo riesca a trasformarsi in uomo con altri. È capace di trascendere i confini tra i sessi: non ha un sesso perché non ha un corpo, ma sa essere donna con chi la vuole donna, e uomo con chi pensa che lì dentro ci sia un uomo. In realtà credo che sia molto di più. È un essere che ci sfugge. È per questo che mi fa paura…» Mentre parla dolori minacciosi mi scuotono il ventre: i crampi, la pressione, la sensazione di strappo. Ma ora non comprendo bene l’origine di questo. Sono le parole che ho appena ascoltato a richiamare la paura che poi si manifesta facilmente sul mio corpo fragile, o è il tocco solerte dell’altra creatura, quella che mi abita dentro e non perde occasione per ricordarmi della sua presenza e richiede un pedaggio anche ora, mentre ascolto? Non lo so, non riesco a capirlo. Così fingo di ignorare i dolori. «Ed è capace di comprenderci?» dico. «Di sentirci? Adesso ci può sentire?» «Solo se glielo permettiamo. È come per il primo computer che abbiamo visitato. Quei cavi la collegano a dispositivi sensoriali. Quando decidiamo di metterla in contatto…» «E ora è collegata?» «Sì, adesso ci può sentire e vedere. Sa che lei è qui. Ci sta ascoltando.» «E posso parlarci?» chiedo d’improvviso. Immagino telecamere nascoste che ci spiano. L’idea di avere una conversazione con questo cubo di liquido senziente mi imbarazza e mi affascina. Mi spaventa anche. Di nuovo la paura. L’origine del dolore. Forse. Ma so che devo parlarci. La vedo esitare prima di rispondermi. «Non esattamente» mi dice alla fine. La guardo e nei suoi occhi chiari e concentrati su un punto centimetri sotto la mia spalla scopro un’esitazione che non avrei immaginato. Dice: «Non può parlarci ora.» «Non posso parlarci ora? Che vuol dire?» «No. Bice ha deciso così. Per ora non vuole comunicare con lei.» Continuo a guardarla mentre lei si impone con solerzia di evitare il mio sguardo. «Cosa significa che non vuole comunicare con me?» chiedo. «Può farlo? Può decidere cosa fare?» La sua risposta tarda ad arrivare. Quando parla la voce è tesa, perplessa. «Ancora non ha capito, vero? La teniamo prigioniera perché siamo consapevoli di trovarci davanti a una scatola nera e temiamo di lasciarla libera. L’imprigioniamo decidendo quando darle un contatto con il mondo, e quanto far durare quel contatto, decidendo persino la natura di quel contatto. Il nostro rapporto con lei nasce da questo stato di prigionia costante. E anche quando comunichiamo con lei lo facciamo soltanto attraverso il linguaggio. Le parliamo, ci parla. Ci intendiamo. O piuttosto crediamo di intenderci, basando questa certezza sul fatto di condividere una lingua comune...» «Potrebbe essere altrimenti?» dico. «Non ha neppure un corpo, come potrebbe…?» «Non lo so. Forse. Ma non ci basta, non ci può bastare. In realtà non sappiamo assolutamente nulla di quanto si nasconde dietro alle catene di parole che riceviamo da lei. Cosa pensa, cosa pensa veramente? Come pensa? Quanto sono distanti i suoi pensieri dai nostri? Con noi condivide il linguaggio, ma ci sfugge veramente ciò che non dice, ciò che non esce dai suoi dispositivi sensoriali, ciò che resta imprigionato tra le strutture mentali generate dentro quel cubo. E per noi è troppo complessa per essere esaminata. Così è sempre un passo avanti a noi…» «Ed è proprio per questo che ci ha fatto una richiesta. È cosciente del nostro imbarazzo nei suoi confronti, sa perfettamente che quando entriamo in questa stanza abbiamo paura. Lo sente. Così alla fine ha preso una decisione: avere contatti non linguistici con un essere umano. Ha chiesto di avere qualcuno alla soglia della morte. Lei. Ha detto che attraverso questo incontro avremmo avuto l’occasione per capirla meglio, in un modo diverso…» «E voi lasciate che sia una macchina a guidarvi così?» chiedo infastidito, finalmente comprendendo meglio la natura del ruolo che io gioco in questo esperimento. Sono il contatto extra-linguistico. La macchina vuole me, mi vuole mangiare, e loro glielo permettono. Mi guarda. Scuote la testa. «Con Bice un approccio puramente scientifico è piuttosto difficile. Non è una macchina. Bice è un computer speciale per il trattamento di problemi non deterministici, per molti versi simile ad un cervello umano. È nella sua natura essere poco prevedibile. È nella natura di tutti i sistemi complessi. Sfugge al controllo per via di un limite che è soltanto nostro. Siamo troppo semplici per riuscire a governare ciò che semplice non è. È nostro il limite. Siamo noi che abbiamo bisogno di altro. Abbiamo bisogno di capirla, abbiamo bisogno di un contatto.» Esita ancora, cercando parole nell’aria. «Come posso spiegarglielo?» dice alla fine. «Per certi versi è un salto nel buio, perché dobbiamo fidarci di quello che Bice ci chiede anche se non sappiamo esattamente in cosa dobbiamo riporre questa fiducia. Sappiamo che quando la immergeremo nel cubo Bice comincerà subito a interagire con il suo corpo. Le molecole che costituiscono gli elementi computazionali di Bice si programmeranno per sintetizzare e rilasciare componenti sub-cellulari in grado di attaccare le sue cellule in modo selettivo e controllato. Bice si organizzerà per fronteggiarla e il suo corpo sarà smantellato cellula dopo cellula. In un certo senso, lei sarà lentamente assaltato e assorbito da Bice. E ci aspettiamo che durante questo processo Bice sia in grado di acquisire dal suo corpo una grande massa di dati. L’intera struttura del suo corpo a livello cellulare, e forse sub-cellulare. Così Bice potrà elaborare quei dati per comporre una complessa immagine d’uomo. La sua immagine profonda, con una definizione assolutamente impensabile per noi con i nostri attuali strumenti.» «Ma se le dico che questo è un salto nel buio è perché non sappiamo veramente cosa Bice vuole fare con i dati che acquisirà. Non ce lo ha detto ancora. Vuole comunicare con noi in un modo che non le è possibile tramite la parola. Ma altro, da lei, non riusciamo ad ottenere. Almeno per ora. Però questo salto nel buio dobbiamo farlo comunque. Lo capisce? È per questo che è importantissimo che lei sia qua: lei è il salto, lei è un inviato, un nostro messaggero. Lei è uno strumento per aiutarci a scoprire e capire Bice. Attraverso di lei Bice conoscerà gli umani un po' meglio. Lei è un ponte tra noi e Bice. Lo capisce? Capisce perché abbiamo bisogno di lei?» Sarò smantellato, sbucciato cellula dopo cellula, come una cipolla. Però mi chiedo: sbucciandomi, riuscirà a raggiungere anche i miei neuroni, uno per uno, stabilire la loro posizione e l’organizzazione delle mie connessioni sinaptiche, le complesse configurazioni di scambi elettrici e chimici tra neuroni che strutturano e determinano i miei pensieri? Riuscirà a leggermi i pensieri, rappresentare la mia mente? Riuscirà a conquistare la mia identità codificata nell’organizzazione delle mie connessioni? Essere me? Imitarmi? Simularmi? Sopraffarmi? Riuscirà a scoprire i miei segreti, ciò che ho immaginato negli anni e mai rivelato? I miei sogni? Riuscirà a vedere quello che io vedo ora, ciò che vedo ancora; riuscirà a richiamare le mie memorie, di quando ero fuori dal carcere, di quando ero con Mirna? Catturare la sensazione di bellezza radiosa emanata dai suoi occhi, dalla sua bocca aperta in un sorriso, o l’idea del sedersi su un prato in una giornata di sole? Ricordare il calore morbido di quel sole? Saprà scavarmi così a fondo nei ricordi? È per quello che vuole smantellarmi? Per usarmi come strumento per capire e carpire i segreti del pensiero? È questo che intende con contatto extra-linguistico? Per sapere di noi umani ciò che neppure noi umani siamo riusciti a scoprire? È questo che mi fa più paura di ogni altra cosa: che Bice possa riprodurmi, ricostruendomi per obiettivi ignoti. Per tutta la mattina dentro e fuori a macchine, con rumori di macchine addosso, e sonde infilate nelle braccia e nel culo. Dopo non mi hanno detto nulla, però era chiaro il messaggio che leggevo nel silenzio: ancora pochi giorni. E ancora: pena. Poveretto, se ne sta andando, questo lo vedevo chiaro scritto negli occhi di uno dei medici che mi avevano visitato. E c’era anche altro: disgusto e sollievo, per esempio. Era chiarissimo quello che pensava quell’uomo sano mentre mi scrutava: è finita! Finalmente se ne va! Perché chi è vicino ad andare è portatore di tracce di morte, si sentono, si annusano, e quelle tracce fanno paura. Inconsapevolmente si teme un contagio. Quelle tracce è preferibile tenerle nascoste, lontane. Quell’uomo aveva paura di me. Alla fine un altro medico mi ha consegnato un foglio. Poche righe: Io sottoscritto, eccetera, cominciava il foglio nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, autorizzo l’utilizzo del mio corpo al fine di promuovere la ricerca scientifica. Eccetera … eccetera… Un foglio carico di parole per esprimere con chiarezza un concetto solo: che autorizzo la mia esecuzione. Fatemi a pezzi e non protesterò. Smembratemi, dissolvetemi, datemi in pasto a una creatura senziente imprigionata in un cubo d’acqua e io saprò di essere morto per la giusta causa! E io accetterò con felicità la mia fine. Ho letto con calma. Anche la dottoressa De Sanka era presente. Mi è rimasta davanti per tutto il tempo che leggevo. Ha notato la mia esitazione. Allora mi ha detto: «Vorrei che lei sapesse una cosa…» Era chiaramente a disagio davanti al mio disagio. «Mio padre» ha continuato. «Ha sofferto prima di morire. Molto. Se n’è andato presto. Lui è stato…» esitava, «anche lui è stato… mangiato, come lei. Ma non ha avuto la fortuna di essere guidato verso il suo ultimo momento senza soffrire. L’ho visto mentre si piegava nel dolore, e poi quando si spegneva in un letto d’ospedale. E senza neppure un amico ad accompagnarlo fino alla fine.» Era dura adesso, mentre parafrasava le parole che ieri le avevo lanciato con falso cinismo per mascherare la mia paura. «Mio padre, l’ho amato molto. E l’ho visto mentre respirava per l’ultima volta, e quel ricordo mi segue spesso. Il suo sguardo cieco verso il soffitto, la sua bocca spalancata per provare a succhiare ancora un po' d’aria, ancora un po'… Vorrei dimenticare, ma non posso, non ci riesco. E così convivo con quella morte, con quell’ultimo respiro che gli sale dai denti...» Poi ha detto anche: «Quando sarà il momento, le inietteremo una sostanza che le impedirà di soffrire. La sua fine sarà indolore. Per lei non sarà molto diverso dal morire in un letto d’ospedale. O forse sarà meglio.» Ha alzato lo sguardo verso di me. «Deve firmarlo» ha aggiunto indicando il foglio. «Altrimenti non possiamo procedere.» Ho firmato in fondo alla pagina. Ho firmato per consentire la mia piccola morte dolce e un grande passo per l’umanità. Giù guardo il mare. Una cosa è certa: sparirò tra breve, e sarà come annegare, affondare senza poter più respirare. Come essere inghiottiti da questo mare. Lo guardo, il mare, e penso a Joseph Paul Jerniquan, il bastardo condannato a morte, quello che ha accettato di farsi affettare per riscattare la sua miserabile esistenza d’assassino. E per favorire il progresso della scienza. Anche lui. Ora non respira più, e il suo corpo è uno spazio dati. Uno spazio condiviso. Si riesce persino a visitarlo dentro a un browser e ricostruirlo di profilo, dall’alto, da dietro. A colori. In 3D. Studiarne l’ossatura, la circolazione, l’apparato digerente o quello riproduttivo. Povero bastardo! Navigateci dentro, sguazzateci profanando il suo corpo immune al dolore, penetrandolo dalla testa e proseguendo in basso in un viaggio allucinante, giù, fetta dopo fetta, sezione dopo sezione, scendete veloci fino a uscirgli dai piedi! Poi tornate indietro, risalite in alto dentro di lui, se volete. Penetrate Joseph Paul Jerniquan, l’assassino! In carcere, mentre decidevo sul mio destino, anch’io ho smembrato e ricostruito Joseph Paul Jerniquan. Me l’hanno permesso. No, me l’hanno imposto. Per capire, hanno detto, per confrontarmi con la sua morte e per dare un senso alla mia. Della sua esistenza virtuale due particolari mi sono rimasti impressi: il suo cazzo flaccido catturato dall’affettamento e ricostruito in falsi colori; e anche la sua pancia grassa come una collina franata. Una pancia da bevitore. Sono due dettagli insignificanti; toglieteli dalla ricostruzione e l’occhio della scienza sarebbe ugualmente soddisfatto. Ma per me quel piccolo pene e quella sua pancia larga sono una precisa dichiarazione d’umanità. Joseph Paul Jerniquan ora vaga immortale nel flusso denso dei dati. Nelle correnti. Ed è lui, proprio lui; non esiste semplicemente come modello asettico d’uomo, ma è lui, un uomo vero, col suo cazzo molle e la sua pancia rancida. Persino sua madre si è accorta della resurrezione. Le hanno mostrato le ricostruzioni del figlio e lei dubbiosa, smarrita, cinica, incredula ha d’improvviso ritrovato un figlio che le mancava da troppi anni, ha riscoperto quel figlio che il carcere e la condanna a morte le avevano strappato. “Mio figlio è ancora vivo,” ha dichiarato ai giornali. “Lo vado a trovare spesso, in Rete; adesso posso essergli vicina…“ E che qualcuno provi a ridere per questo… Guardo il mare dall’alto. Scruto il moto lento di masse d’acqua, le vaghe righe bianche di schiuma che pettinano le onde. Cinque gabbiani in formazione triangolare compiono veloci ronde sopra l’acqua: s’alzano assieme, insieme scendono. Uno si tuffa puntando a pesci ignari sotto la superficie. Quel gesto me ne richiama un altro che come una visione scende dal futuro: è Mirna come un uccello in caccia, copia lontana della mamma di Joseph Paul Jerniquan in felice contemplazione davanti alla resurrezione. È Mirna mentre si tuffa nella Rete e mi ritrova e recupera il mio corpo sommerso, mentre io navigo incosciente nei flussi di dati. Mentre io sono dati irresponsabili. In questa mia visione Mirna mi sta riproducendo: risucchia avida una mia simulazione creata dopo le analisi di Bice e regalata al mondo; poi mi seziona, mi analizza, mi naviga dentro, mi apre, mi smonta, mi penetra, mi rimonta. Sono io, sono io! E costruisce molteplici copie da molteplici prospettive, le scarica nel suo disco, le esamina. Così finalmente può conoscermi anche dentro, sa i miei pensieri ricostruiti dal mosto liquido, impara a scoprirmi come mai ha potuto fare quando ero in vita. Così mi possiede completamente. “Il mio amore è ancora vivo”, pensa guardando quelle copie. È probabile che penserà questo di me. “Eccolo,” dirà. “È qui con me.” Sorridendo. Così forse dimenticherà che sono scappato lasciandola sola a vivere la sua vita. E che qualcuno provi a ridere per questo… Guardo il mare dall’alto. L’acqua segna lo spazio per un nuovo inizio. In questo inizio che nasce dal liquido io ci sarò. Io sarò il messaggero, l’emissario, il ponte che permetterà la traversata tra due mondi. Io sarò la luce del mondo. Io sarò la resurrezione e la vita. Io sarò immortale. Io sarò il tratto d’unione tra l’umanità e una forma di mente lontana e liquida! Ma… Ma mi sto sbagliando. Tutto. Così non sfuggo alla morte. No. Una copia non è l’originale, quel fottuto io che mi cavalca dentro, che vede con i miei occhi, sarà andato. Io, quest’io che pensa ora, adesso, guardando il mare, quest’io sarà incapace di pensare. Io sarò inconsapevole. Io non la sentirò. Io sarò solo una massa di dati da comporre in un browser e da scaricare su un disco. La mia identità sarà prigioniera di una configurazione di informazioni. Io non avrò più un corpo. Io sarò dati incoscienti. Io sarò morto, mentre Mirna si affannerà a riportare in vita un mio simulacro. Ma io non la sentirò più. Io non sarò più… Siamo arrivati alla fine, non è vero?, penso. Una volta in basso sotto all’oceano e dentro alla sala con il cubo liquido due uomini vestiti di bianco mi fanno scendere dalla barella, mi sorreggono per le spalle aiutandomi a salire verso il piedistallo a fianco del cubo. Le mie dita s’ingarbugliano, scivolano sui supporti troppo lisci per la mia presa molle. Poi mi stendono ancora e mi assestano su una nuova barella di plastica e metallo, agganciata al soffitto con quattro cavi tesi e lucidi. La barella oscilla appena quando la tocco. Barcollo, braccia mi tirano e trattengono, sono poco collaborativo, mi limito a muovermi pigramente, con gesti goffi e lenti. Li lascio fare. Mi stendo. Il materassino sulla barella è morbido, lieve. Scorgo fasci di cavi fitti, ragnatele che si nascondono nel soffitto. Mani abili mi infilano il casco per la rilevazione dell’EEG e collegano i cavi pendenti ai mille sensori che mi hanno incollato al corpo durante il mio svenimento. Quando hanno finito sono stordito e legato, incapace di muovermi o di alzare un braccio senza perdere le dita tra i fili. È la fine, penso. I due uomini in camice bianco controllano i collegamenti sul mio corpo e mi toccano la pelle dolcemente, come se volessero accarezzarmi e massaggiarmi. L’unico dolore che provo è quello di un ago, quando me l’infilano nel braccio. Poi si scostano da me come intimoriti, e uno dei due apre la valvola della flebo e un liquido blu poco denso subito scivola impaziente dentro al tubo fino al mio braccio e alla vena. La droga comincia a fare effetto quasi immediatamente: me ne accorgo da un improvviso ispessimento alla nuca, una costrizione al petto, una confusione della vista. Ma poi sono subito distratto da altro, d’improvviso gli altoparlanti mandano l’eco di una voce, una voce fredda e poco umana. Potrebbe essere il rantolo di un uomo, o il sussurro di una donna. Di sicuro è una voce lontana dal mondo. Quella voce è per me. È Bice che mi parla. «Il tempo è prezioso» dice la voce. «Non hai molto tempo, lo sappiamo. So che vuoi sentirmi parlare almeno una volta e accetto di farlo perché capisco il tuo pensiero, posso comprendere la tua esigenza di ascoltare la mia voce. Una voce avvicina, e il sentirmi forse ti renderà più facile lasciarti andare dentro a questa voce. Prima che il tuo corpo si apra al mio essere vorrei introdurre nella tua mente poche parole. Per ringraziarti perché hai accettato di soddisfare un mio desiderio. Per darti un modo di capire. E quando non sarai più ricorderò per te.» «Una storia» continua la voce «ti racconterò una storia, che sarà il luogo del nostro incontro.» Ascolto questa voce e riconquisto strati di lucidità. Vorrei pensare a qualcosa di logico e profondo, ma non ci riesco, questo è il momento di morire, penso, dovrei pensare a qualcosa di logico e profondo, ma non ci riesco, le parole sono velate di pesante nebbia azzurra e non superano lo spazio della gola. Le parole sono pesanti gocce plumbee e cupe. E la voce comincia la storia:

Infine la voce riprende: «Vorrei dirti anche questo» dice. «Voglio che tu sappia che quando non sarai più, sarai con me…» Poi è la voce a non esserci più. Niente; gli altoparlanti sparano solo il fruscio bianco di un silenzio amplificato. Incoraggiante, penso. Che degna fine!, penso, stasera sarò a cena con l’oracolo liquido, penso. No, penso, stanotte sarò la cena dell’oracolo. Voglio ridere, perché penso: che fine di merda! vado in pasto a una melma blu che davanti al mio capezzale di morte ha la faccia di regalarmi leggende per consegnarmi felice all’oblio! Che fine di merda, penso, e vorrei ridere, ma le sostanze che mi hanno sparato in corpo cancellano molti pensieri e anche la voglia di ridere, perfino la voglia di morire. Fluttuo nel caldo, nel freddo, nell’oblio. Riemergo. Vorrei ridere ma non ci riesco, vorrei morire, no, non vorrei morire, vorrei… Poi chiudo gli occhi. Poi li riapro. Poi mi immagino in un film, sono in un film: condannato. Appena fuori dalla cella della morte, cento passi da percorrere e so che poi mi spingeranno nella camera a gas. Avanzo con le catene che mi trattengono le gambe, avanti, novanta passi, due guardie ai lati, ottanta passi, settanta, davanti una guardia, sessanta. Cammino. La morte è così vicina: cinquanta passi… Poi però svanisco per entrare di colpo in un altro film. Troppo simile, però: qui sono già oltre i cento passi, sono già seduto e pronto, stordito al punto giusto, con ragnatele di elettrodi che mi fioriscono dal cervello e si infilano nel muro, su in alto. La scarica definitiva è qui, a secondi di distanza, basta abbassare la leva. Boia! Abbassa quella leva del cazzo!, grido, so che lo farà. Ruoto gli occhi, da oltre un vetro spesso scorgo molte teste e molti occhi risentiti e fissi su di me. Colpevole! Dicono quegli occhi, ed ecco che arriva la scarica, eccola tre due uno, ecco che arriva… Ma no, perché poi mi proietto in un altro film: in questo film attorno c’è buio, attorno c’è freddo, attorno ci sono strati di coperte che non riescono a scaldarmi, attorno c’è lo sguardo di una donna, lo sguardo di Mirna. Su di me. In questo film sono mangiato da dentro, voracemente. Fa freddo, la sua mano mi sfiora le labbra, ma non la guardo negli occhi, Mirna. Quello sfioramento è come un saluto dolcissimo, un ciao, ti amo, ti odio, ti amo, perché mi fai questo, andartene così… mi dice. È un rimprovero. Ciao Mirna, arrivederci… le rispondo, agito in aria la mano per salutare prima di uscire dalla scena. Poi mi immagino in un altro film molto più reale, attorno c’è un soffitto di metallo riempito di fili di metallo. Ruoto la testa e in basso vedo un ribollire di liquidi inquieti. E davanti c’è lo sguardo di una donna più recente, sento la sua mano che con le dita mi sfiora le dita di una mano, è pronto? mi dice la sua voce, una voce calda e molto umana, pensare a questa voce mi fa piangere, penso: non proprio adesso, perché questa voce è così bella, penso: non voglio morire col suono di questa voce in testa, immagino di dire di sì con la testa, sì sono pronto, ma la voce mi ripete è pronto? e io non so cosa rispondere, questa voce mi fa piangere. Sono pronto?, penso, non lo so. Non lo so. Vorrei rispondere, ma vedo lo sguardo che si allontana, la mano non mi sfiora più. Ho risposto?, penso, forse ho risposto. Non lo so. Non lo so. Odo un clangore di macchine, vibrazioni lievi, mi muovo, scendo, scendo in basso verso il liquido. Odo uno sgocciolio, una scintillante spirale di rumore, come se l'acqua scorresse attorno a me. Chiudo gli occhi, ma sento il liquido turbinarmi intorno. Però non è acqua. È più denso, una specie di gelatina. Mi immergo per diversi centimetri, e il livello continua a salire. È fresco ma non freddo. Sento il vago odore dolce della gelatina e della sua salda consistenza su di me. La gelatina turbolenta raggiunge i bordi della mia maschera. Ne accolgo l'avanzata, respiro a fatica, sento l’aria arrivarmi da lontano e attraversare il tubo che mi si insinua in bocca e scorrermi dentro, e mi sembra che l’aria stessa si trasformi in altra sostanza densa e oleosa, che nel toccarmi il palato emette un suono di timpani. Leggero. Il flusso della gelatina mi copre gli occhi ormai. Riuscirò a respirare? penso. Ma non c’è risposta. Apro gli occhi. Attraverso la gelatina la luce penetra più tenue e distorta. Vedo ombre di figure lontane che mi osservano. Ora sono una crisalide avviata verso la morte. Bisogna morire per poter rinascere, non è così? E io sono pronto a rinascere. Sono il ponte. Mi sto allontanando. Muovendo. Non c’è più nessuno. Lasciato solo?, penso. Dovrò nuotare?, penso. Saprò? Non lo so. Non lo so. E poi da lontano mi pare di percepire la voce di un'anima addormentata, un’anima velata, un’anima dal colore limpido, e dal timbro e dalla sostanza d’acqua: è l'anima di Mirna. Mi pare di sentirla mentre mi chiama dolcemente dicendo svegliati, svegliati, ti amo, sono venuta qui per te, per accompagnarti! Se sei venuta per me, unisciti a me, le dico subito. Diventa anche tu parte di me, tu con Bice. Tutti e tre assieme. Mirna? La chiamo. Mirna? Mirna? Ma lei non risponde. Vedi? Vedi? le dico. Sta per accadere. Ma non ti devi preoccupare Mirna, non ho sofferto, e ora sarò liberato. Ma lei non risponde. Vorrei che le cose fossero andate meglio tra noi Mirna. Per tutti e due. Invece hai avuto me. Ti prego perdonami, le dico. Ma lei non risponde, non risponde più. Se n’è andata, penso. Era un’illusione. Sono solo. Cosa posso fare ormai? Ma poi provo un sollievo immenso al pensiero che il tempo della finzione è finito, e che non è più necessario nascondere nulla, neppure a me stesso. Non c’è nessun altra voce a parlarmi, non incontro altre anime. La gelatina è come un vestito attillato e caldo. Mi ribolle addosso, ma questo è tutto. Non mi sta mangiando, non mi sta assorbendo. Non mi catturerà la mente. Sorrido. «Non funziona!» urlo dentro al tubo che mi aiuta a respirare. Il suono della mia voce è fioco e denso, cavernoso, lontano. «Non funzionerà!» lo urlo di nuovo, ancora, inviando mille segnali ai sensori che mi esplorano la mente e il corpo e raccontano di me, registrano le fasi del mio morire. Ora è spuntata in me la certezza dell’inutilità di quest’esperimento condotto con la mia vita. Giocato sulla mia pelle. Destinato a fallire. So che non funzionerà. Dovevi morire comunque, mi sussurra una voce dall’esterno, dall’acqua. È una voce inutile e inconsistente, vuota come quella di Mirna. Un miraggio. Però potevo risparmiarmi questo, rispondo comunque a quella voce. E il dialogo si interrompe qui. L'eco della voce si disperde nell'infinito. Poi c’è silenzio. So che non funzionerà. Non mi succhierà. La consapevolezza di questo fatto mi riempie di sollievo. Poi mi sento svuotato. E divento solo un punto di consapevolezza, una luce, una spirale di luce che si sta chiudendo. Vorrei urlare ancora. Non funziona! Vorrei urlare, ma non ci riesco. Mi abbandono. Mi pare di sciogliermi, così, d’improvviso. Senza dolore. Scivolo in un abisso scuro. Mi disperdo nello spazio. L'amplesso della morte è tenero. Fluttuo attraverso un reame di vuoto tremulo. Sono trascinato senza volontà. Aleggio, sospeso nel vuoto, nero. Occhi chiusi. Nessun dolore. Fasce di luce purpurea e scarlatta mi trafiggono, colpendomi, come barre metalliche. Precipito. Ruoto. Nessun dolore. Veleggio. Brillo come vetro puro, trasparente. Scintillo. Penso al mare, all’acqua, gigantesche montagne di acqua, immagino gabbiani che volano sopra l’acqua con moto lento, uccelli che si tuffano, pesci dentro che guizzano. Penso al mare. Sprofondarci dentro, giù, lentamente, dolcemente. Sciogliersi. Una piccola morte dolce, una piccola morte inutile. Meraviglioso! Non funziona! Penso di urlare. Ed è in questo momento, mentre la certezza annulla i miei pensieri dentro alla luce, mentre intuisco vicino il passo della morte, mentre il sapore aspro della fine mi avviluppa e invia segnali decisi alle mie papille gustative, mentre l’odore pungente del buio mi satura, mentre la mia vescica ribelle spara liquidi all’esterno per marcare inutili territori d’acqua, è in questo momento che accade, in questo momento che mi sintonizzo, inaspettatamente. Adesso mi accorgo che potrei toccare qualunque anima, non è tempo di dolore, mi dice la voce ritornata. È una voce vera, questa volta. Calda. E il suo parlare è come un canto, ora. Niente miraggi. Siete creature solitarie, mi spiega la voce. Siete creature lontane. Siete creature fragili e mortali. Sì, rispondo, è vero. Ma a volte riusciamo ad incontrarci, a trovarci. Adesso vorrei… dico, e vorrei continuare, ma non riesco. Non riesco più. Niente. Ma so trovare l’energia per un sorriso ingolfato dalla maschera. In questo momento capisco, sento, so che mi sbagliavo, è questo il momento per cominciare… |